2020年10月1日よりGo Toトラベルに地域クーポンが加わり、還元率は35%から当初の予定だった50%にUPします。

旅行代金の15%(上限1名1泊あたり6,000円分、1000円未満は四捨五入)が地域共通クーポンとして旅行者が受け取れます。

この地域共通クーポンは額面1,000円でお釣りは出ません。旅行者は、旅行期間中に限り、旅行先都道府県と隣接した都道府県の対象店舗で代金として支払うことができます。

今回はこの地域共通クーポンの仕様からお得な旅行計画の立て方と注意点を紹介します。

※ここでいう金額は「税込」となります。

四捨五入なので、旅行代金3,330円と3,340円の間が一つの壁

地域共通クーポンは一名あたりではなく、旅行代金総額に対して1000円未満を四捨五入して計算します。

1万円の場合、15%の1,500円ですが1000円未満は四捨五入されます。そのためこのケースでは2000円分の地域共通クーポンがもらえ20%還元となります。

一方で、旅行代金が3,333円の場合、その15%は499.95円となります。この場合1000円未満を四捨五入しますと0円となり地域共通クーポンは発行されません。

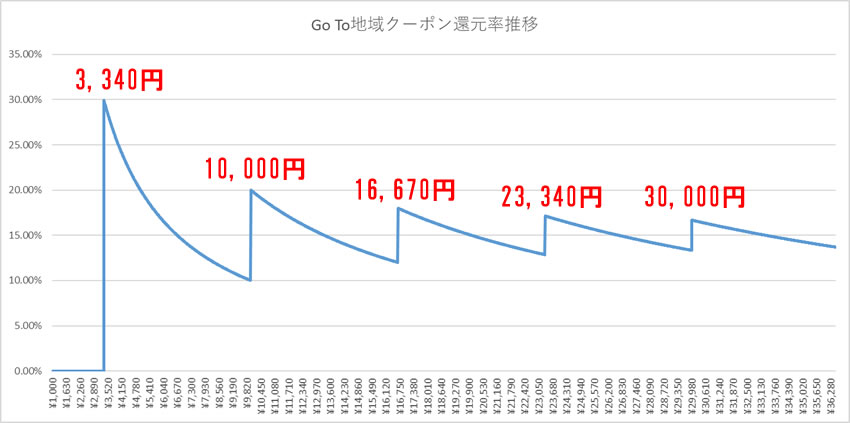

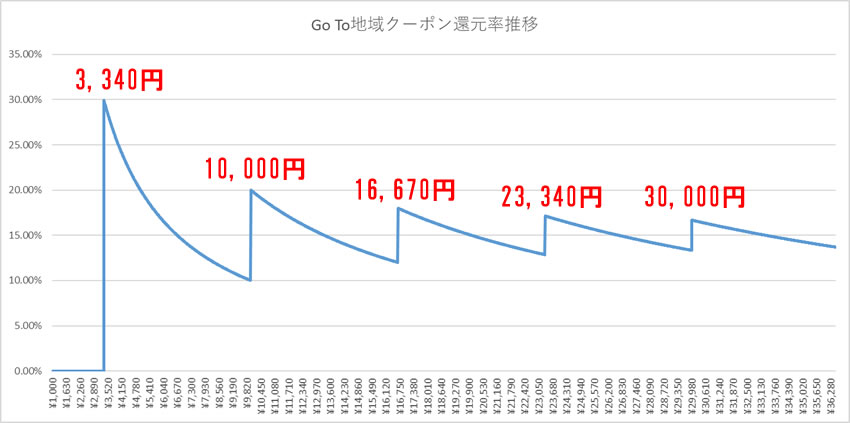

このように、旅行代金によって、実は地域共通クーポンには還元率の差が出てくることになります。総額ごとの還元額と還元率を表にすると以下のようになります。

| 旅行代金 | 地域クーポン | クーポン還元率 |

|---|---|---|

| ¥1,000 | ¥0 | 0.00% |

| ¥2,000 | ¥0 | 0.00% |

| ¥3,000 | ¥0 | 0.00% |

| ¥4,000 | ¥1,000 | 25.00% |

| ¥5,000 | ¥1,000 | 20.00% |

| ¥6,000 | ¥1,000 | 16.67% |

| ¥7,000 | ¥1,000 | 14.29% |

| ¥8,000 | ¥1,000 | 12.50% |

| ¥9,000 | ¥1,000 | 11.11% |

| ¥10,000 | ¥2,000 | 20.00% |

| ¥11,000 | ¥2,000 | 18.18% |

| ¥12,000 | ¥2,000 | 16.67% |

| ¥13,000 | ¥2,000 | 15.38% |

| ¥14,000 | ¥2,000 | 14.29% |

| ¥15,000 | ¥2,000 | 13.33% |

| ¥16,000 | ¥2,000 | 12.50% |

| ¥17,000 | ¥3,000 | 17.65% |

| ¥18,000 | ¥3,000 | 16.67% |

| ¥19,000 | ¥3,000 | 15.79% |

| ¥20,000 | ¥3,000 | 15.00% |

| ¥21,000 | ¥3,000 | 14.29% |

| ¥22,000 | ¥3,000 | 13.64% |

| ¥23,000 | ¥3,000 | 13.04% |

| ¥24,000 | ¥4,000 | 16.67% |

| ¥25,000 | ¥4,000 | 16.00% |

| ¥26,000 | ¥4,000 | 15.38% |

| ¥27,000 | ¥4,000 | 14.81% |

| ¥28,000 | ¥4,000 | 14.29% |

| ¥29,000 | ¥4,000 | 13.79% |

| ¥30,000 | ¥5,000 | 16.67% |

という感じで、旅行代金に応じて還元率が大きく変わってきます。

これをグラフ化すると以下のようになります。跳ね上がるタイミングが「四捨五入で繰り上げ」が起こる金額帯ですね。

金額帯が小さいほど、切り捨て・切り上げによる1,000円のクーポンが占める割合が大きいため還元率に差が出るようになります。

グラフで赤字にしている金額のところで跳ね上がります(10円単位)なので、この金額は意識した方が良いですね。

たとえば、1万円の宿泊と1万円未満の宿泊とでは1,000円のクーポン券の差が出ますので、9,200円の宿よりも1万円の宿に泊まる方がクーポン込みで考えると安くなります。

その他の金額帯(1万6670円、2万3340円、3万円)でもそれぞれ1000円のクーポン分の差が表れますので、そこのところを加味していくとよいですね。

還元率でいえば、3330円と3340円の差がメチャクチャデカいです。というか3340円の宿泊だと35%(GoTo)と30%還元(地域クーポン)とで65%還元になります。

ここに、じゃらんなどのクーポンやポイント還元なども加味していくと……。

宿泊代金によっては逆転現象が発生する

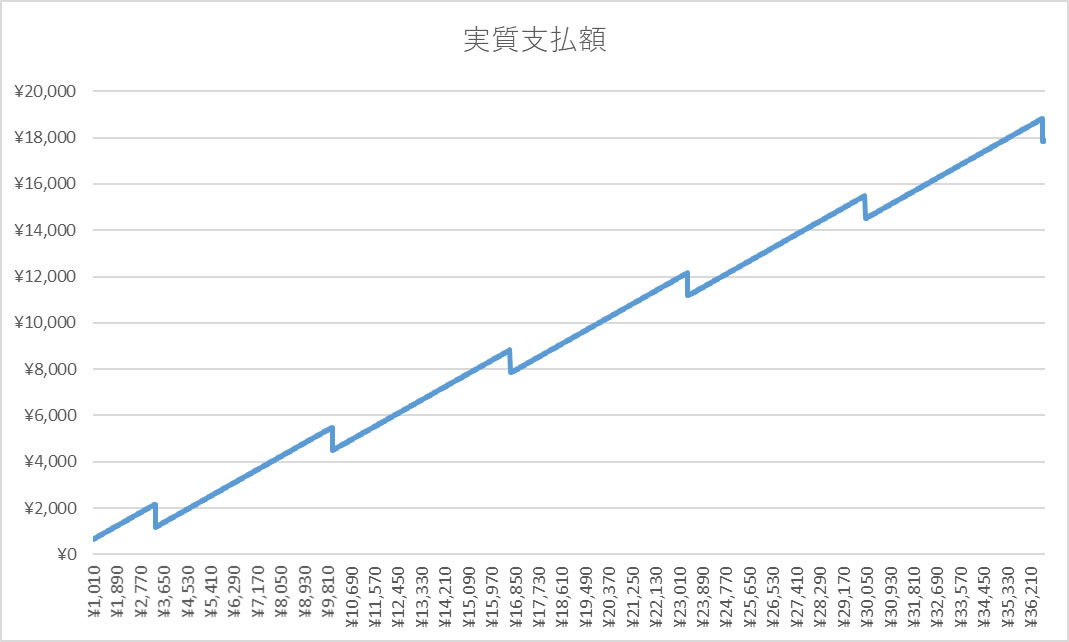

ちなみに、この1000円の差は旅行代金から計算した上で、そのあと35%を還元をされます。そのため、実際の支払額を計算するのであれば

実質負担額=旅行代金×0.65-地域クーポン額となります。それを加味して、損益が逆転する価格帯を計算すると以下のようになります。

- 8,470円~9,990円 < 10,000円~11,520円

- 15,140円~16,660円 < 16,670円~18,160円

- 21,810円~23,330円 < 23,340円~24,890円

- 28,470円~29,990円 < 30,000円~31,520円

グラフにするとこう

で、何が言いたいのか?というと、ガクンと実質支払額が下がっているところがあって、その水準近辺だと支払額の逆転現象が起こるよってことです。

おおよそ、8,470円の宿泊代と10,000円の宿泊代の実質負担額は同じになります。

その差は1,530円程になります。つまり、四捨五入の転換点

- 10,000円

- 16,670円

- 23,340円

- 30,000円

の金額より1,530円安い宿に宿泊する場合、宿泊料金を転換点価格にまで引き上げるほうが実質負担額は少ないということになります。

なお、~11,520円の部分は逆転現象が解消される水準です。

この間であれば逆転現象が生じますので、場合によっては一つ上のプランにしたり、朝食を付けたり、何かしらのオプションを付けるなどして宿泊代金を高くする方が逆にお得になっちゃうというケースもあるわけですね。

色々上手に活用してお得な旅行を楽しみましょう。

>>楽天トラベル